“我們應(yīng)該怎樣去看一幅畫,?”

“用眼看,用心感受,?!?/span>

“更多的時候我迷茫而大腦空白?!?/span>

“你必須理解它,,感受它?!?/span>

“是否看畫也存在這樣三種境界:‘看山是山,,看水是水,;看山不是山,看水不是水,;看山還是山,,看水還是水?!??”

“沒那么玄乎,你需要一些美學(xué)的基礎(chǔ),,歷史人文的背景知識,,好奇而敏感的心靈……就足夠了?!?/span>

“繪畫的本質(zhì)是什么,?”

“繪畫的本質(zhì)就是:這是一幅畫?!?/span>

“這話怎講,?”

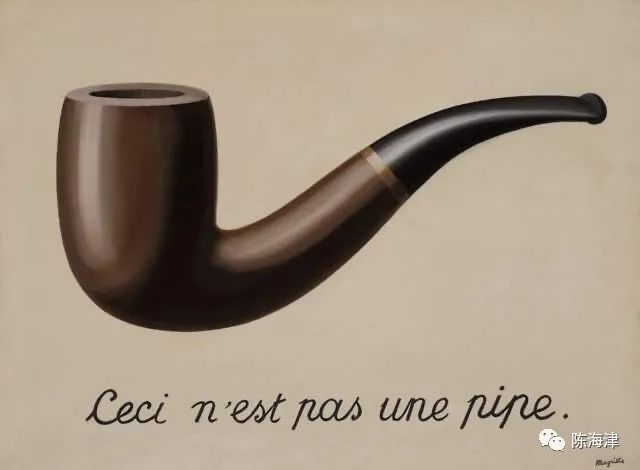

“好吧,我們還是來看一幅畫吧,?!?/span> 這是雷內(nèi)·馬格利特的《這不是一只煙斗》(又名《形象的叛逆》)。馬格利特,,比利時畫家,,就是那個為拒絕“超現(xiàn)實主義”的稱謂,在煤氣爐中焚燒所有使他想起超現(xiàn)實主義的東西,,差點把自己也燒了的畫家,。 馬格利特的畫中,都是一些普通的物品:一個蘋果,、一把梳子,、一朵云、一頂帽子,、一條整潔的街。可是,,蘋果和梳子大得可以撐滿了整個房間,,石頭和帽子反重力地懸浮在空中。他的繪畫中,,事物脫離了和對應(yīng)的象征關(guān)系,,空間關(guān)系、自然法則等等都被他顛覆,。馬格利特是在對人們習(xí)以為常的東西發(fā)出挑戰(zhàn),,以此告訴人們:什么是繪畫,?我們該如何面對繪畫。 這幅畫畫了一個非常寫實的煙斗,,下方寫了一行字,,Ceci n’est pas une pipe(這不是一只煙斗);沒有這行字,,人們面對這幅畫時,,也許會脫口而出“這是一支煙斗”。 看,,有時候一個形象能夠“代替”一個對象,,和我們對語言的誤用結(jié)合起來,甚至?xí)划?dāng)作是對象本身,。事實上,,我們應(yīng)該說,《這不是一只煙斗》是一幅畫了一只煙斗的畫,。它是一幅畫,。 馬格利特是這么說的,“那個著名的煙斗,?所有人都不厭其煩地指責(zé)我,,說我是錯的,然而,,你難道能把這只煙斗填滿嗎,?不,你當(dāng)然不能,,這幅畫只是單純的意象,。而我如果在畫的下方寫上“這是一只煙斗”,那我才是說瞎話,?!?/span> 藝術(shù)不僅僅是現(xiàn)實世界的寫照,藝術(shù)還可以創(chuàng)造出它獨有的現(xiàn)實,。舉個例子,,繪畫就可以呈現(xiàn)出現(xiàn)實中并不存在的風(fēng)景。同樣,,繪畫也能呈現(xiàn)現(xiàn)實世界中沒有的事物,、人物。為了避免“對號入座”,、“熟人出戲”,,繪畫最早呈現(xiàn)的多是神話故事里的“神”和“英雄”,圣經(jīng)里的“耶穌”和“圣徒”,,畢竟大家都不怎么見過他們,,也就不存在像與不像的問題了,。畫家也較容易實現(xiàn)畫中的“現(xiàn)實”。 對于不了解繪畫的人來說,,評判一幅作品好壞的方法之一是看畫的內(nèi)容與現(xiàn)實是否相似:畫得越像,,作品就越好。但這樣是無法徹底領(lǐng)會藝術(shù)的魅力的,。 藝術(shù)應(yīng)該是無拘無束的,,它不應(yīng)該成為現(xiàn)實世界的奴隸。更何況,,隨著攝影技術(shù)的出現(xiàn),,畫得逼真這件事已經(jīng)失去意義了。接下來我們再來看幾幅畫,,這可以幫助你更好地理解上述觀點,,從而自由自在地享受藝術(shù)。 這不是水果,,只是輕黏土捏的水果,。 這也不是一只大嘴鳥,只是一只畫了大嘴鳥的畫,。 所以,,當(dāng)我們面對一幅畫時,哪怕只有片刻,,請你忘記現(xiàn)實,,享受所看到的畫面。藝術(shù)不僅僅是反映我們所處環(huán)境的一個象征系統(tǒng)——它既廣闊又多彩,,就像這世界上的蕓蕓眾生,。